いよいよ確定申告の季節が近づいてきました。

確定申告では前年の1月1日から12月31日までの所得を申告するため、

お正月が明けた頃から本腰を入れた準備に入る人も多いです。

- 「12月31日を過ぎるまでは年内の情報がすべて揃わないし…」

- 「新年明けたけどお正月くらいゆっくりしたいよね」

そんなこんなで1月初中旬くらいから動き始める人も多いわけですね。

当然ながら、1月は来月から始まる確定申告期間に向けて準備が必要です。

申告日に向けてどんな準備をしておけばいいのか、要点のみを解説します。

確定申告に関する書類

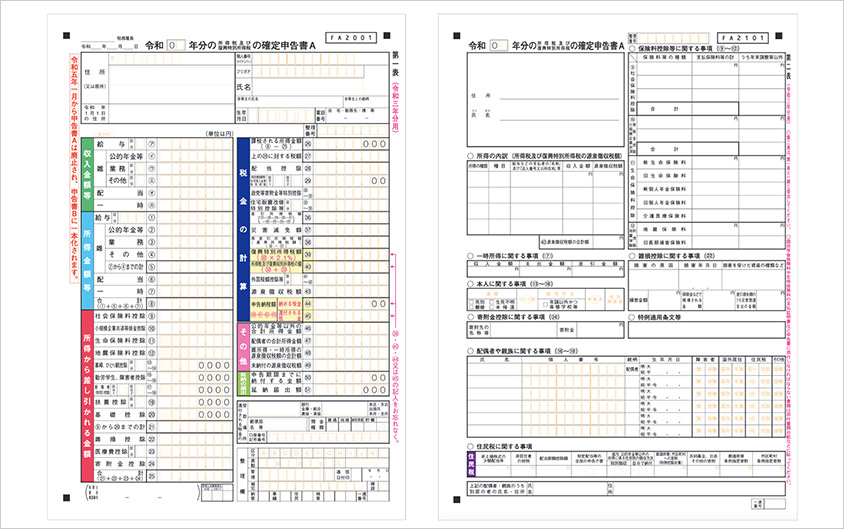

確定申告書

確定申告書は、申告区分に限らずすべての人が提出しなければならない書類です。

サルでも分かる確定申告講座でも説明した「収入、所得、経費、控除」など、

会計の基本的な用語が分かっていないとこの書類が書けません。

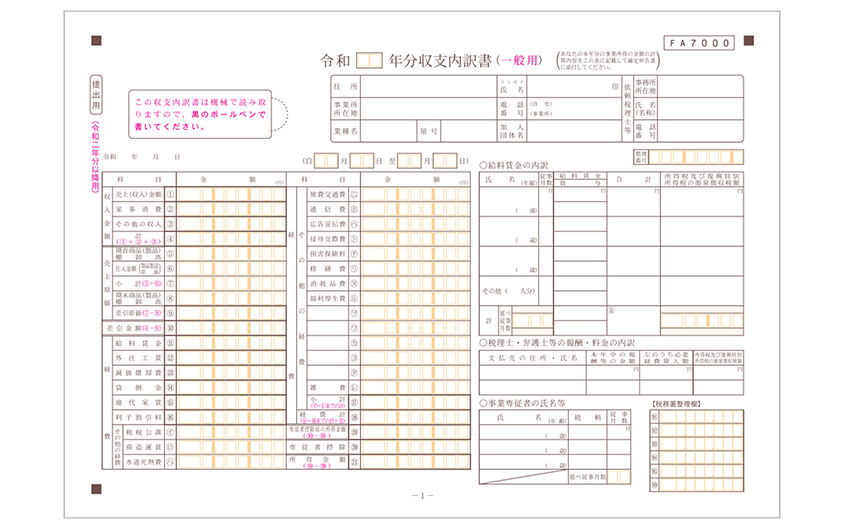

収支内訳書

事業所得として申告する場合、収支内訳書も必要になります。

また、税制改正で2022年分からは「雑所得でも全然年の収入が1,000万円を超える人」は、

雑所得であっても収支内訳書の提出が必要になっています。

ただ、提出の必要がない人でも収支内訳書に自分の数字を記入しておき、

個人的に自分で持っておく(情報としてまとめておく)のがおすすめです。

収支内訳書を作って数字をまとめておくと、収支の全体像が見えたり、いざ税務署から何か連絡があった時にも役立ちます。

例えば、確定申告書にも経費額を書く欄はありますが、

確定申告書は「経費の総額のみ」を記入する形式になっています。

でも、税務署からすれば総額と同じくらいその中身が知りたいはずですよね?

特に雑所得の申告は「経費の総額のみ」しか申告していないので、経費を水増しさせて所得を減らしているのではないかと疑われやすいです。

確定申告自体は記入漏れや明らかな間違いがない限り、

パパっと税務職員がチェックをして受付印を押してもらえます。

税務署は書類を受け付けた後、1件1件の各申告の精査に入ります。

その段階で税務署が気になった点があれば、申告者に問い合わせが来ます。

税務署職員

税務署職員経費が〇〇円ということですが内訳を教えて下さい。

税務署からこのような問い合わせがあった時に、

以下のような応対をすれば税務署側の印象はどうでしょうか?

納税者

納税者えっと…、ちょっとまとめてないので計算しないと…、それはちょっと分からなくて…、また後日に…

印象は最悪ですね…(笑)。

計算してまとめた情報を確定申告書に書くわけなので、

そもそもまとめられていないというのは問題外です。

そんな時に、

納税者

納税者〇〇を購入した消耗品費が〇〇円、新聞図書費が〇〇円、〇〇の減価償却費が〇〇円で、通信費は~という理由で〇%に按分して〇〇円です。

これくらいビシっと言えれば、当然ながら税務署職員からの印象も良いです。

自分のためにも、税務署のためにも、収支内訳書を作っておくメリットは大きいですよ。

領収証、帳簿

領収証や帳簿は、確定申告時に提出する書類ではありません。

しかし、「提出しないものだから適当で良い」というものでもありません。

税法改正によって今後は「帳簿の記帳」と「帳簿、経費等書類の保存」は、

おそらく全員に義務付けられていくはずです。

雑所得の場合であっても実際は必要であると考えておきましょう。

確定申告をする以上は、税務署から申告に関する問い合わせがあったり、

税務調査に入られる可能性があります。

その時に帳簿や領収証などの証拠書類を持っていると強いです。

提出義務の有無に関わらず、記帳と領収書類の保存はマストです。

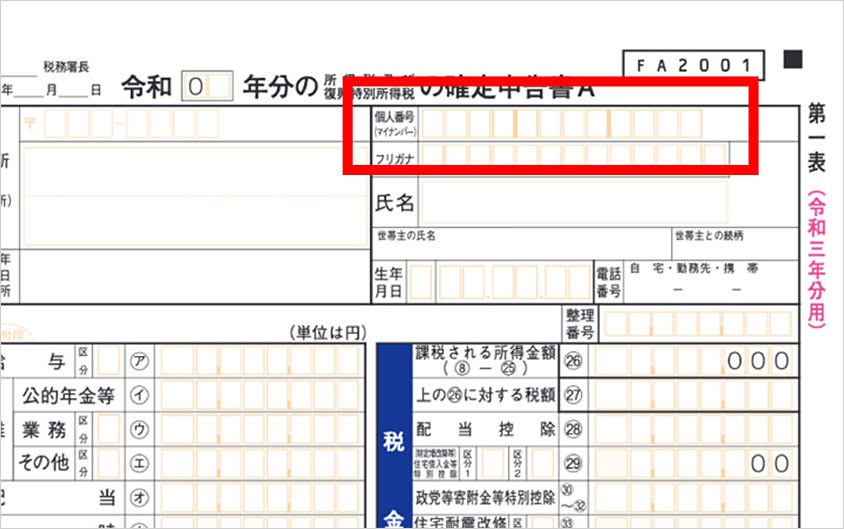

マイナンバー

前回の確定申告から、確定申告もマイナンバ(個人番号)での管理が始まり、

確定申告書にもマイナンバーの記入欄が増えています。

マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方はマイナンバーカードで、

通知カードのみの方は通知カードと身元確認証での本人確認が必要です。

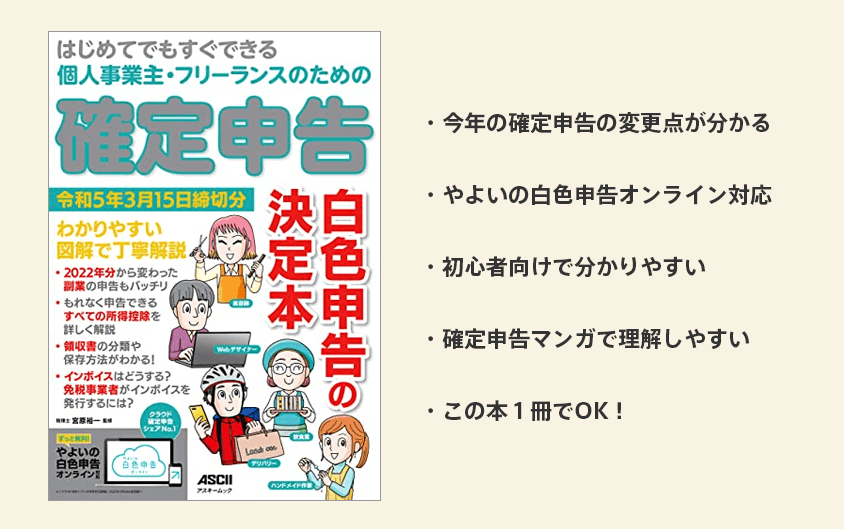

【おすすめ情報】自分で確定申告するなら…

自分で確定申告をする方に向けて何か良いものは無いかなと探した結果、

Amazonでとても有り難い本を見つけました。

ここ最近は毎年出版されている人気の確定申告の書籍です。

毎年出ている人気書籍だけあって、試し読みでは十分ななど有料級の情報が読めました。

今年からの確定申告の変更点が分かったり、本サイトでもオススメしている記帳ソフト「やよいの白色申告オンライン」についても書かれています。

よければ参考にしてみて下さい。